Die Lüftungstechnik – und im speziellen die Abluft – einer gewerblichen Küche ist aufwendiger und spezieller als eine Lüftungsanlage für reine Aufenthaltsräume. Durch die potentiell fetthaltige Abluft einer Warmküche sind diverse Besonderheiten bei der Planung, Auslegung und Montage einer Lüftungsanlage zu beachten.

Grundsätzliches

Normen und Richtlinien

Grundsätzlich hat die Bauordnung gesetzlichen Charakter und ist somit auf jeden Fall zu beachten. Weiterhin gibt es die Lüftungsanlagenrichtlinie, die wichtige Vorgaben an eine Küchenlüftungsanlage angibt. Es sind aber auch Angaben in DIN-Normen und VDI-Richtlinien zu dieser Thematik vorhanden.

Die Anforderungen an die Küchenlüftung – insbsondere die der Abluft für fetthaltiger Luft – ist im Brandschutzkonzept zu beschreiben. Es gibt Anforderungen im Bezug auf den Stand der Technik, die zum Teil über die bauordnungsrechtlichen Anforderungen hinaus gehen. Besonders hinzuweisen ist hier auf die Auslegungsverfahren in den einschlägigen DIN-Normen und VDI-Richtlinien. Hier muss (auch aus finanziellen Gesichtspunkten) eine Entscheidung des Planers über die umzusetzenden Umfänge entschieden werden. Weitere Forderungen können sich zum Beispiel aus dem GEG (Gebäudeenergiegesetz) ergeben.

Prüfung / Beratung durch Prüfsachverständige

Um schon frühzeitig Probleme bei der baurechtlichen Abnahmeprüfung vor erster Inbetriebnahme durch Prüfsachverständige zu umgehen, empfiehlt es sich, diese schon in der Planungsphase der Anlage für eine fachliche Beratung zu beauftragen.

Grundsätzliche Anforderung

Die Küchenlüftungsanlage muss gemäß Lüftungsanlagenrichtlinie so gestaltet sein, dass die Ventilatoren direkt im Küchenbereich ein- und ausgeschaltet werden können. Dabei ist sicherzustellen, dass Zu- und Abluft gleichzeitig geschaltet werden, wie es die Lüftungsanlagenrichtlinie fordert.

Druckverhältnisse von reinen zu unreinen Bereichen

Bei der Planung ist zu prüfen, ob reine und unreine Bereiche definiert sind. In jedem Fall sollte in den unreinen Bereichen ein Unterdruck gegenüber den reinen Bereichen herrschen, um eine Ausbreitung von Gerüchen im Gebäude zu verhindern. Insgesamt ist eine ausgeglichene Luftbilanz in der Küchenlüftung anzustreben.

Ein besonderes Augenmerk gilt dem angrenzenden Ausgabebereich bzw. Essbereich. Hier sollte ein leichter Überdruck von der Ausgabe in Richtung Essbereich bestehen. Dieser Luftstrom sollte eine Strömungsgeschwindigkeit von mindestens 0,2 m/s aufweisen, um einen Luftaustausch in Richtung Gästebereich zu gewährleisten, ohne jedoch die Funktion der Dunstabzugshaube negativ zu beeinflussen. Eine mögliche technische Lösung stellt die Überdruckbelüftungsanlage nach DIN 10505 dar. Idealerweise sollte die Installation einer Zuluftschleieranlage in Betracht gezogen werden.

Volumenströme

Die genaue Auslegung der Volumenströme fällt in den Zuständigkeitsbereich des Fachplaners für Lüftung. Dabei sind der jeweilige Kochbetrieb, mögliche Gleichzeitigkeiten sowie zukünftige Entwicklungen zu berücksichtigen. Es ist empfehlenswert, entsprechende Reserven bei der Planung der Luftvolumenströme vorzusehen, da eine RLT-Anlage in der Regel über viele Jahre (oft 15 Jahre oder mehr) genutzt wird und sich die Anforderungen durch geänderte Nutzung oder Kochgewohnheiten im Laufe der Zeit verändern können.

Dunstabzugshaube für fetthaltige Küchenabluft

Dunstabzugshaube allgemein

Die Volumenströme der Ablufthauben müssen in enger Abstimmung mit dem Küchenplaner erfolgen, um eine optimale Funktion sicherzustellen. Bei der Verwendung von Aerosolabscheidern ist zu prüfen, ob die Luftgeschwindigkeit der Auslegung und Auswahl dieser Abscheider entspricht und somit ihre Wirksamkeit gewährleistet ist. Es wird empfohlen, mindestens 10 % der gesamten Abluftleistung – bezogen auf den Hauben-Volumenstrom – zusätzlich über weitere Abluftdurchlässe im Küchenbereich (außerhalb der Haube) abzuleiten. Diese zusätzlichen Abluftdurchlässe sind ebenfalls mit geeigneten Aerosolabscheidern auszustatten.

Art der Dunstabzugshaube

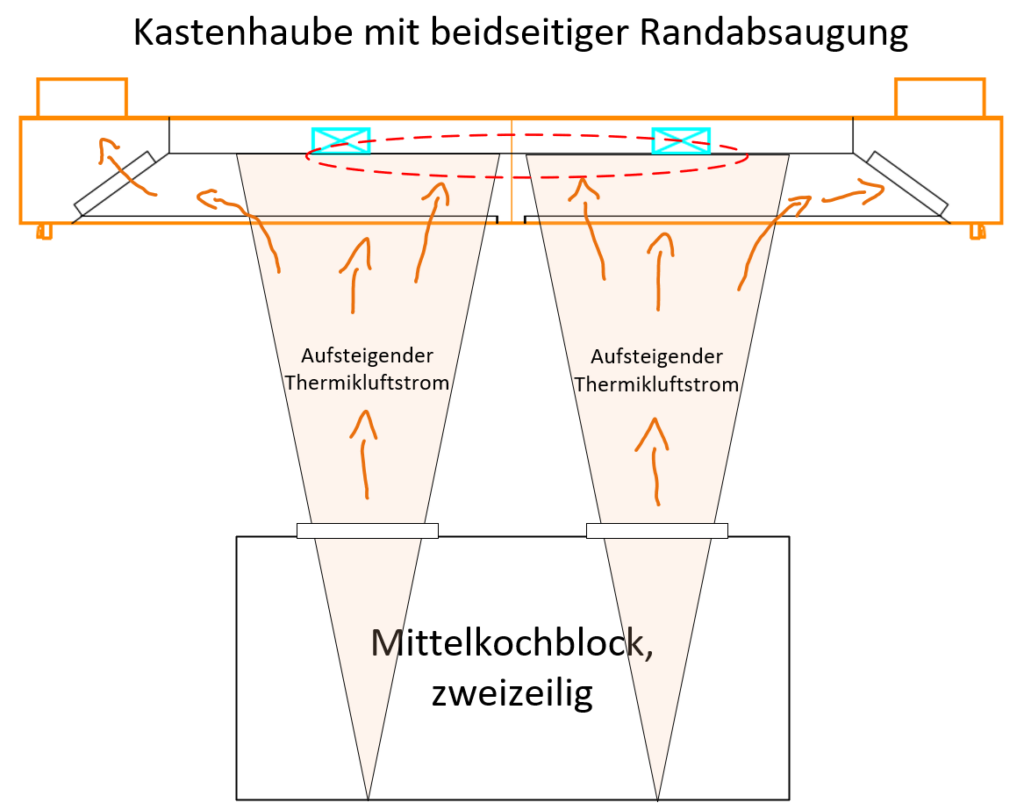

Die Bauform der Dunstabzugshaube muss unbedingt auf die spezifischen Anforderung abgestimmt werden. Die Anforderungen ergeben sich aus der Art und thermischen Abwärmeleistung der Küchengeräte, die unter der Haube platziert werden. Weiterhin sind die Dimensionen des abgesaugten Küchenblocks wichtig. Als Beispiel sieht man im folgenden Bild einen frei platzierten, zweizeiligen Mittelkochblock. über diesem befindet sich eine Kubushaube (auch Kastenhaube genannt) mit beidseitiger Randabsaugung außen.

Durch die äußere Platzierung der Luftdurchlässe wird ein Großteil des aufsteigenden Thermikluftstroms nicht erfasst. Es besteht die Gefahr der unzureichenden Absaugung und des Anfalls von Kondensat (rot umrandeter Bereich)! Als Lösung bieten sich hier zusätzliche Absaug-Durchlässe in der Mitte an.

Gleichmäßige Absaugung / Wirksamkeit der Aerosolabscheider

Die Strömungsgeschwindigkeit am Abluftstutzen soll gemäß DIN EN 16282-2 mit einer Geschwindigkeit von 4 m/s auszulegen sein – maximal 6 m/s ist nicht überschreiten. Um die Aerosolabscheider in der Haube möglichst gleichmäßig anzuströmen sind sogar weniger als 4 m/s als Luftgeschwindigkeit zu empfehlen.

Höhe der Dunstabzugshaube zu gering / zu groß

Es kann aus baulichen Gründen vorkommen, dass die Küchen-Absaughaube in einer Höhe von weniger als 2 Metern über dem Fertigfußboden installiert wird. Dies sollte im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitsschutz auf mögliche Risiken für das Küchenpersonal hin überprüft werden. Grundsätzlich unterstützt eine niedrig platzierte Haube die Wirksamkeit der Absaugung, da der thermische Auftrieb oberhalb heißer Kochflächen mit zunehmender Höhe stärker wird. Die Effizienz der Absaugung wird somit bei grüßeren Abständen verringert.

Eine Montagehöhe von 2,1 Metern wird empfohlen, da sie einerseits eine effiziente Absaugung gewährleistet und andererseits das Verletzungsrisiko durch Anstoßen am Kopf minimiert. Auch die DIN EN 16282-2 (Abschnitt 5.2.2) schreibt eine lichte Mindesthöhe von 2 Metern über dem fertigen Fußboden vor.

Luftleitung / Luftkanal für fetthaltigen Abluft

Ab Austritt der Küche/Kochstelle muss die Lüftungsleitung in der Klassifizierung L90 (oder gleichwertig europäisch klassifiziert) ausgeführt sein. Möglich wäre eine Bekleidung gemäß DIN 4102-4 durch Matten aus Mineralwolle. Dabei müssen unbedingt die Konstruktionshinweise aus der Norm beachtet werden. Vor allem bei Dimensionen über 630 mm der Luftleitung gibt es einige Besonderheiten zu beachten. Als Folge dürfte weiterhin in diesem Abschnitt der Luftleitung keine Reinigungsöffnung/Revisionsöffnung vorhanden sein. Durch ein geeignetes Reinigungskonzept kann dies aber bei einer Luftleitungslänge kompensiert werden.

Alternativ kann eine feuerwiderstandsfähige Bekleidung durch nicht-brennbare Mineralfaserplatten (Schmelzpunkt > 1000°C / 80 mm Stärke / mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis) erfolgen.

Als weitere Möglichkeit ist die Bekleidung der Stahlblechluftleitung durch Kalziumsilikatplatten. Hier ist das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis zu beachten (Planung und Montage sind sehr anspruchsvoll, v.a. im Bezug auf Durchführung durch Wände und Abhängung).

Alternativ kann in der Außenwand, die die Luftleitung durchdringt, eine Brandschutzklappe für fetthaltige Abluft platziert werden.

Brandschutzklappen für fetthaltige Abluft

Brandschutzklappen für fetthaltige Abluft fallen nicht in den Geltungsbereich der Brandschutzklappen nach der europäischen Norm DIN EN 15650. Dies ist damit begründet, dass diese viel höhere Anforderungen durch die mit Fett belastete Luft haben. Das Klappenblatt ist als Schutz zum Beispiel extra ummantelt oder befindet sich, aufwändig konstruiert, in der offenen Stellung außerhalb des Luftstroms.

Reinigung der Abluftleitungen

Bei der Planung der Abluftleitungen ist sicherzustellen, dass ausreichend Reinigungsöffnungen vorgesehen sind. Alternativ dazu kann gemäß Lüftungsanlagenrichtlinie (LüAR) auch ein Reinigungskonzept erstellt werden, das die Anzahl und Lage der Reinigungsöffnungen definiert und deren ausreichende Wirksamkeit nachweist. Ebenso müssen die Reinigungsintervalle im Rahmen dieses Reinigungskonzepts verbindlich festgelegt werden.

Fortluft

Für den Fortluftdurchlass wird eine vertikale Ausblasrichtung empfohlen. Darüber hinaus ist die Hauptwindrichtung in Bezug auf Fenster und andere Öffnungen des Gebäudes zu beachten, da eine ungünstige Lage zu einer Belastung der Gebäudenutzer durch Geräusch- und Geruchsemissionen führen könnte.

Zuluft im Küchenbereich / im Raum der Kochstelle

Die Zuluft muss so in den Küchenbereich eingebracht werden, dass keine Zugerscheinungen für die Benutzer entstehen. Zudem darf der über den Kochgeräten aufsteigende Thermikluftstrom nicht durch die eingebrachte Zuluft negativ beeinflusst werden. Die maximale Anströmgeschwindigkeit im Arbeitsbereich sollte dabei 0,2 m/s nicht überschreiten.

Grundsätzlich wird zwischen den Strömungsarten „Mischströmung“ und „Schichtströmung“ unterschieden. Eine Schichtströmung kann durch den Einsatz von Quellluftdurchlässen in Bodennähe realisiert werden. Der Vorteil einer Schichtströmung ist eine deutlich geringere Belastung durch Schadstoffe und Wärmelasten im Arbeitsbereich.

Für die Zuluftdurchlässe ist zu beachten, dass gemäß DIN EN 16282-4 alle im Küchenbereich eingesetzten Luftdurchlässe (mit Ausnahme der Haube) mit frontseitigen Regulierungsmöglichkeiten ausgestattet sein müssen. Dies sollte in der finalen Planung entsprechend berücksichtigt werden.